就職後1〜3年程度で退職し、再び就職活動をする「第二新卒」。キャリアのスタートでつまずいてしまったと感じ、これからの就活に不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。特に「第二新卒の就活は厳しい」という言葉をよく耳にして、将来への不安がさらに大きくなっている方もいるでしょう。

確かに、第二新卒の就活には独自の難しさがあります。新卒とも中途採用とも異なる立場であるため、どのように自分をアピールすればよいのか迷うことも少なくありません。しかし、そのハンデを乗り越え、むしろ強みに変えて理想の職場へ転職した第二新卒も多く存在します。

この記事では、第二新卒の就活が厳しいと言われる理由を整理すると同時に、そんな状況でも内定を勝ち取るための実践的な対策法をご紹介します。採用担当者の視点や成功者の共通点なども踏まえながら、あなたの第二新卒としての就活を成功へと導くヒントをお伝えしていきます。

第二新卒の就活が厳しいと言われる現状

まずは、第二新卒の就活が厳しいと言われる現状について見ていきましょう。第二新卒とは一般的に、大学や専門学校を卒業後に就職し、3年以内に離職した若手人材のことを指します。

就職市場における第二新卒の立ち位置は微妙なものがあります。新卒でもなく、かといって十分な職務経験を持つ転職者でもない、その中間に位置する存在です。ここが就活の厳しさの原因になっています。

新卒採用と比較すると、第二新卒向けの採用枠は明らかに少ないのが現状です。日本の雇用慣行では、新卒一括採用が主流となっており、多くの大手企業は年間の採用計画の大部分を新卒に割り当てています。

厳しさを裏付けるデータも存在します。リクルートワークス研究所の調査によると、新卒の内定率が約90%であるのに対し、第二新卒の内定率は約70%と低くなっています。また、応募から内定までにかかる平均期間も、新卒が約3ヶ月なのに対し、第二新卒は約4.5ヶ月と長くなる傾向があります。

企業側からの第二新卒に対する見方も重要なポイントです。「なぜ早期に離職したのか」「忍耐力が足りないのではないか」「すぐに辞めてしまうのではないか」といった懸念を持たれがちです。

しかし、すべての企業が第二新卒に対してネガティブな見方をしているわけではありません。むしろ、一度社会に出た経験があることをポジティブに評価し、積極的に採用している企業も増えています。

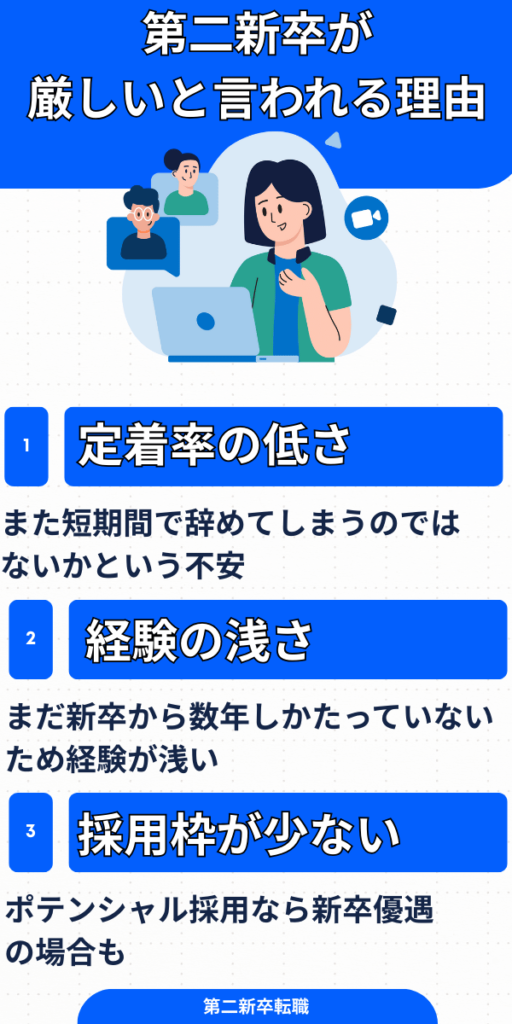

第二新卒就活が厳しくなる5つの理由

- 日本特有の新卒一括採用の文化が根強い

- 早期離職のリスク要因とみなされる

- スキルや経験の不足

- 企業が求める「第二新卒像」とのミスマッチ

- コロナ禍などの社会情勢による影響

第二新卒の就活が厳しいと言われる背景には、具体的にどのような理由があるのでしょうか。ここでは主な5つの理由を詳しく解説します。

1つ目の理由は、日本特有の新卒一括採用の文化が根強いことです。多くの日本企業では、毎年4月に新卒社員をまとめて採用する慣習があり、中途採用枠は限られています。特に大手企業や人気企業では、中途採用枠の多くが即戦力となる経験者向けであり、第二新卒が応募できる職種や職位が限定されることが少なくありません。

2つ目の理由は、早期離職のリスク要因とみなされる傾向があることです。企業側からすると、一度早期離職をした人材は再び早期離職するリスクが高いと判断されがちです。採用活動には多くのコストがかかるため、できるだけ長く働いてくれる人材を採用したいという企業の本音があります。

3つ目の理由は、スキルや経験の不足です。職務経験が短いため、専門知識やビジネススキルが十分に身についていないと見なされます。「新卒の柔軟性」も「中途の即戦力性」も十分に発揮できないという中途半端な立場に陥りやすいのです。

| 分類 | メリット | デメリット |

| 新卒 | ・柔軟性がある ・教育しやすい ・長期的に育成できる |

・即戦力ではない ・育成コストがかかる |

| 第二新卒 | ・社会人基礎力がある ・最低限の研修で済む |

・経験が浅い ・早期離職のリスク ・帰属意識が弱い可能性 |

| 経験者 | ・即戦力になる ・専門知識がある ・教育コストが少ない |

・年収が高い ・自己流の仕事スタイル |

4つ目の理由は、企業が求める「第二新卒像」とのミスマッチです。多くの第二新卒者は、前職での不満や理想とのギャップを理由に転職を考えます。しかし、企業側が第二新卒に期待するのは「前向きな姿勢」や「素直さ」「熱意」といったポジティブな資質です。離職理由をネガティブに伝えてしまうと、このミスマッチが生じやすくなります。

5つ目の理由は、コロナ禍などの社会情勢による影響です。経済不況や不確実性の高まりにより、企業の採用活動が縮小傾向にあります。特に経験の少ない第二新卒は、このような状況下ではより不利な立場に置かれやすくなります。

離職理由を前職の悪口として伝えないこと

これらの理由により、第二新卒の就活は厳しいと言われていますが、すべての企業や業界で同じように厳しいわけではありません。次項では、業界・職種別の難易度の違いについて解説します。

業界・職種別:第二新卒就活の難易度比較

第二新卒の就活難易度は業界や職種によって大きく異なります。ここでは、比較的採用に積極的な業界・職種と、厳しいとされる業界・職種を比較し、第二新卒の方がどの分野を目指すべきかの参考にしていただきます。

まず、比較的採用に積極的な業界・職種としては、IT・Web業界、営業職、サービス業などが挙げられます。特にIT業界は慢性的な人材不足状態にあり、第二新卒でもプログラミングなどの基本的なスキルがあれば採用されやすい傾向にあります。

一方、第二新卒が厳しいと感じる業界・職種には、銀行や保険などの金融業界、大手メーカーの技術職、マスコミ業界などがあります。これらの業界は新卒採用の枠が多く、中途採用では専門性や経験が重視される傾向があるため、第二新卒にとっては厳しい状況です。

未経験でも可能性がある職種としては、営業職、カスタマーサポート、ITサポート、事務職などが挙げられます。これらの職種は、コミュニケーション能力やビジネスマナーなど、社会人として身につけた基本的なスキルが活かせる分野です。

第二新卒に人気の職種と実際の競争率も把握しておくべきポイントです。例えば、事務職や企画職は人気が高いため競争率も高くなりがちです。一方で、営業職やカスタマーサポートは比較的採用枠が多いため、競争率は低めとなっています。

| 業界 | 第二新卒採用の積極性 | 求められるスキル | 競争率 |

| IT・Web業界 | 非常に高い | 基本的なPC知識、プログラミング(あれば) | 中程度 |

| 小売・サービス業 | 高い | コミュニケーション能力、接客経験 | 低い〜中程度 |

| メーカー | 中程度 | 専門知識、資格(あれば) | 中程度〜高い |

| 金融 | 低い | 専門知識、資格、営業経験 | 非常に高い |

なお、業界選びの際には自分のキャリアビジョンと合わせて考えることが重要です。単に採用されやすいからという理由だけで業界を選ぶと、入社後にミスマッチが生じる可能性があります。自分の適性や興味、長期的なキャリア目標を踏まえた上で、業界・職種を選択することをおすすめします。

また、第二新卒として採用される場合、入社後のキャリアパスについても確認しておくことが大切です。中には「第二新卒枠」で採用しても、その後は新卒入社の社員と同じキャリアパスを歩むことができる企業もあれば、中途採用として扱われ、昇進や待遇面で差が生じる企業もあります。

業界・職種選びの際には、求人情報だけでなく、転職エージェントからの情報や企業の口コミサイトなども参考にすると良いでしょう。特に第二新卒向けの転職エージェントでは、各業界の最新動向や第二新卒の採用実績などの情報を得ることができます。

第二新卒就活を成功させるための具体的対策

ここからは、第二新卒就活を成功させるための具体的な対策について詳しく見ていきましょう。厳しいと言われる就活を乗り越えるためには、適切な戦略と準備が不可欠です。

まず最も重要なのは、自己分析と強みの明確化です。第二新卒の就活では「なぜ早期離職したのか」という点が必ず問われます。この質問に対して、前向きかつ説得力のある回答を準備する必要があります。自分自身の価値観やキャリア観を整理し、「次はこうしたい」という明確なビジョンを持つことが大切です。

離職理由の整理と伝え方も重要なポイントです。離職理由をネガティブに伝えると、採用担当者に悪い印象を与えてしまいます。例えば「人間関係が合わなかった」という理由であれば、「より専門性を高められる環境を求めて」というように前向きな表現に言い換えることを心がけましょう。

第二新卒に適した転職エージェントの活用も効果的です。第二新卒向けのサービスを提供している「マイナビジョブ20’s」「リクナビNEXT」「第二新卒エージェントneo」などは、未経験職種への転職サポートや面接対策などに強みを持っています。複数のエージェントに登録し、より多くの求人情報にアクセスすることをおすすめします。

スキルアップのための効果的な方法も検討しましょう。特に前職での経験が短い場合、自己啓発や資格取得などでスキルアップを図ることが重要です。IT業界を志望するなら基本的なプログラミング言語を学ぶ、営業職を目指すならビジネスコミュニケーションスキルを磨くなど、志望する業界・職種に合わせたスキルアップを心がけましょう。

企業研究と業界選びも重要なポイントです。第二新卒の採用に積極的な企業や成長産業を中心に研究し、自分の興味や適性と合致する業界を見つけることが大切です。企業のWebサイトや採用ページ、口コミサイトなどを活用し、企業文化や求める人材像を理解しておきましょう。

未経験職種へ応募する際はスキルを過大申告しない

効果的な応募書類の作成方法も押さえておくべきポイントです。履歴書や職務経歴書では、短い職務経験でも得た学びや成長を具体的に記載することが重要です。また、自己PRでは「素直さ」「学習意欲」「柔軟性」など、第二新卒ならではの強みをアピールしましょう。

面接対策も念入りに行うことが必要です。特に「なぜ早期離職したのか」「今後どのようなキャリアを築きたいのか」といった質問は必ず準備しておきましょう。また、前職での経験が短くても、そこから何を学び、次にどう活かすかを具体的に伝えることが重要です。面接では明るく前向きな姿勢を心がけ、入社への意欲を伝えましょう。

以上の対策を総合的に実践することで、第二新卒就活の成功確率を高めることができます。次項では、実際に第二新卒就活に成功した事例を紹介します。

面接官が第二新卒に投げかける厳しい質問とその対応法

第二新卒の面接では、早期退職の理由や短い職務経験に関する厳しい質問が投げかけられることがよくあります。ここでは、そうした質問の背景にある採用担当者の意図と、効果的な回答方法をご紹介します。

最も頻出するのは「なぜ前職をそんなに短期間で辞めたのですか?」という質問です。この質問の背景には「また短期間で辞めてしまうのではないか」という懸念があります。回答のポイントは、単なる不満や環境要因だけでなく、自分のキャリア形成における前向きな決断だったことを伝えることです。例えば「入社後に実際の業務内容が説明と異なり、自分の強みを活かせないと感じました。しかし、その経験から自分が本当にやりたいことと向いている仕事が明確になり、その結果、貴社のような○○の分野で専門性を高められる環境を探していました」というように、前職での気づきと今回の応募先を選んだ理由を論理的につなげると効果的です。重要なのは、前職を批判するのではなく、その経験から学んだことと次のステップへの前向きな姿勢を示すことです。

次によく聞かれるのは「前職で具体的に何を達成しましたか?」という質問です。これは短期間でも何らかの成果を出せる人物かを見極める質問です。たとえ在籍期間が短くても、何らかの貢献や成長があったはずです。具体的な数字や事例を用意しておくことが大切です。例えば「入社3ヶ月目で販売ノルマの120%を達成し、新人賞をいただきました」「お客様からのクレームをゼロにするための対応マニュアルを作成し、チーム全体で活用されました」など、具体的な実績を挙げられると説得力が増します。もし目立った成果がない場合でも、「基本業務を短期間でマスターし、先輩社員の負担を減らすことができました」など、日常業務の中での貢献や成長を伝えることができます。

「前職で学んだことは何ですか?」という質問も頻出します。これは短期間でも学習能力があるか、そして経験を次に活かせる人物かを見ている質問です。ここでは、業務スキルだけでなく、ビジネスマナー、チームワーク、顧客対応、時間管理など、汎用的なビジネススキルについても言及すると良いでしょう。例えば「営業活動を通じて、お客様の真のニーズを引き出す質問力の重要性を学びました。この傾聴力は、御社の○○という職種でも活かせると考えています」というように、学びを今後どう活かすかまで言及できると理想的です。

「なぜ未経験の当社の業界/職種に興味を持ったのですか?」という質問は、特に職種転換やキャリアチェンジを考えている場合によく問われます。ここでのポイントは、単なる興味や憧れではなく、自己分析と業界研究に基づいた論理的な理由を示すことです。例えば「前職のカスタマーサポート業務で、お客様の問題解決に喜びを感じることに気づきました。その経験から、より専門的なソリューションを提供できるSE職に興味を持ち、プログラミングを独学で学び始めました。御社は教育体制が充実していると聞き、未経験からでもスキルアップできる環境だと考え志望しました」というように、前職での気づきと自己啓発の取り組み、そして応募先企業を選んだ理由を一貫したストーリーで説明できると効果的です。

「今後長く働き続ける自信はありますか?」という質問も、第二新卒ならではの質問です。これは定着性への懸念から来る質問で、長期的なキャリアビジョンがあるかを確認しています。回答では、前職を辞めた経験があるからこそ、自分に合う環境や仕事がどういうものかを理解できたことを強調すると良いでしょう。例えば「前職での経験を通じて、自分が長く働き続けるためには○○という環境や○○という仕事内容が合っていると気づきました。御社は私が求めるそれらの条件と一致しており、だからこそ長期的にキャリアを築いていける企業だと確信しています」というように、自己理解に基づく志望動機を述べることで説得力が増します。

第二新卒就活の成功事例3選

ここでは、実際に第二新卒就活に成功した3つの事例を紹介します。それぞれの事例から、成功のポイントや参考にすべき点を学んでいきましょう。

【成功事例①:異業種への転職に成功した例】

Aさん(26歳・男性)は、大学卒業後に大手アパレルメーカーの販売職として就職しましたが、長時間労働や休日出勤の多さに体調を崩し、1年3ヶ月で退職しました。その後、IT業界に興味を持ち、プログラミングスクールに通いながら就活を開始。第二新卒向け転職エージェントを活用し、未経験からWebエンジニアへの転職に成功しました。

Aさんの成功ポイント:

・離職期間中にプログラミングスクールで基礎スキルを習得

・転職エージェントを活用して未経験でも応募可能な企業を紹介してもらった

・面接では「論理的思考力」と「顧客志向」という前職で培った強みをアピール

・離職理由を「より専門性を高めたいという思いから」と前向きに伝えた

【成功事例②:スキルアップして年収アップを実現した例】

Bさん(25歳・女性)は、地方の中小企業で一般事務として2年間勤務しましたが、キャリアアップの機会が少ないことに不満を感じて退職。退職前から簿記の資格取得に取り組み、転職活動と並行してさらに経理の知識を深めました。結果、大手商社のグループ会社の経理部門への転職に成功し、年収も30%アップしました。

Bさんの成功ポイント:

・在職中から計画的に資格取得に取り組んだ

・一般事務から専門職(経理)へのキャリアチェンジを明確に目指した

・面接では「数字への強いこだわり」と「正確性」をアピール

・前職での具体的な業務改善事例を数値化して伝えた

【成功事例③:短期離職からキャリアを立て直した例】

Cさん(24歳・男性)は、大手メーカーの営業職として入社しましたが、想像していた仕事内容とのギャップから8ヶ月で退職。その後、自分のキャリアを見つめ直すため1ヶ月間じっくり自己分析を行い、営業職は自分に合っているが、扱う商材を変えたいと考えました。第二新卒専門のエージェントを利用し、IT企業の法人営業職への転職に成功しました。

Cさんの成功ポイント:

・短期離職でも「自分に合った環境を見極めたい」という強い意志を示した

・自己分析をしっかり行い、「営業職は適性がある」という自己理解を深めた

・前職で培った営業スキルを具体的に伝えられるようにエピソードを整理した

・第二新卒専門エージェントのアドバイスを積極的に取り入れた

これらの成功事例から学べる共通のポイントは以下の通りです:

1. 離職理由を前向きに捉え、次のステップとして明確なビジョンを持つこと

2. 自分の強みを理解し、それを活かせる職種や業界を選ぶこと

3. 必要に応じて資格取得やスキルアップに取り組むこと

4. 第二新卒専門の転職サービスを効果的に活用すること

5. 短い職務経験でも、そこから得た学びや成果を具体的に伝えること

第二新卒就活は確かに厳しい面もありますが、これらの事例のように適切な準備と戦略を取ることで、十分に成功させることが可能です。自分自身の状況や目標に合わせて、これらの成功例を参考にしてみてください。

第二新卒におすすめの就活サービス・転職エージェント

第二新卒の就活では、自分に合った就活サービスや転職エージェントを利用することが成功への近道です。ここでは、第二新卒におすすめのサービスとその特徴を紹介します。

まず、第二新卒に特化したサービスとしては、以下のようなものがあります:

| サービス名 | 特徴 | 強み | 向いている人 |

| 第二新卒エージェントneo | 第二新卒・既卒に特化 | 手厚いサポート、未経験職種の紹介も多い | 初めての転職で不安がある人 |

| マイナビジョブ20’s | 20代向けの求人が豊富 | 大手企業の求人、キャリア相談が充実 | 大手企業志望の人 |

| リクナビNEXT | 求人数が非常に多い | 業界・職種の幅広さ、情報量の多さ | 自分で積極的に探せる人 |

| ウズキャリ | 若年層特化型 | 丁寧なカウンセリング、書類添削 | しっかりサポートを受けたい人 |

業界別におすすめのエージェントも把握しておくと有用です:

・IT・Web業界志望:レバテックキャリア、ワークポート

・営業職志望:マイナビエージェント、doda

・事務職志望:パソナキャリア、エン転職エージェント

・クリエイティブ職志望:クリーデンス、マスメディアン

無料で使える転職支援サービスも多数あります。多くの転職エージェントは完全無料で利用できるため、複数のサービスに登録して比較検討することをおすすめします。また、無料の就活セミナーや転職イベントも積極的に活用すると良いでしょう。

各サービスの特徴と選び方ですが、自分の状況や優先事項に合わせて選ぶことが重要です。例えば、初めての転職で不安がある方は手厚いサポートが受けられる「第二新卒エージェントneo」や「ウズキャリ」がおすすめです。一方、自分でどんどん応募したい方は、求人数の多い「リクナビNEXT」や「doda」が適しています。

また、転職エージェントを利用する際のポイントとして、以下の点に注意しましょう:

・担当者との相性を重視する(合わないと感じたら担当変更を依頼することも可能)

・自分のキャリアビジョンを明確に伝える

・過度な期待はせず、自分自身でも積極的に行動する

・複数のエージェントを利用して情報収集の幅を広げる

エージェントからの連絡には迅速に返答する

転職エージェントはあくまでもツールの一つであり、最終的な判断や行動は自分自身で行う必要があります。エージェントのアドバイスに耳を傾けつつも、自分のキャリアは自分で責任を持って決めるという姿勢が大切です。

よくある質問(FAQ)

最後に、第二新卒の就活に関してよくある質問とその回答をまとめました。不安や疑問の解消にお役立てください。

Q1: 第二新卒の定義は?何年目までが第二新卒扱い?

A1: 一般的には大学卒業後3年以内に離職した若手人材を指します。ただし、企業によっては5年以内としている場合もあります。自分が応募する企業の定義を確認することをおすすめします。

Q2: 第二新卒は新卒より不利なの?

A2: 採用枠の数や待遇面では新卒採用よりも不利な面はあります。ただし、社会人経験があることをポジティブに評価する企業も多く、適切なアピールができれば十分にチャンスはあります。

Q3: 早期離職は面接でどう説明すべき?

A3: 離職理由は必ず前向きな表現で説明しましょう。「自分の成長につながる環境を求めて」「より専門性を高めたいと考えて」など、次のステップに向けた前向きな理由を伝えることが重要です。また、短期間でも前職で学んだことや成長した点を具体的に伝えられるよう準備しておきましょう。

Q4: 第二新卒でも正社員採用は可能?

A4: もちろん可能です。多くの企業が第二新卒を正社員として採用しています。ただし、業界や企業によっては契約社員や試用期間を経て正社員登用というケースもあります。求人内容をしっかり確認しましょう。

Q5: 就活と並行してスキルアップするには?

A5: 志望する業界・職種に関連する資格取得やオンライン学習、実務経験を積めるアルバイトやインターンなどが効果的です。特にITスキルは多くの業界で求められるため、基本的なPCスキルの向上は有益です。

Q6: 何社受けても内定が出ない場合はどうすべき?

A6: まずは応募書類や面接での自己アピールに問題がないか見直しましょう。転職エージェントに相談して客観的なアドバイスをもらうことも有効です。また、視野を広げて異なる業界や職種も検討してみることをおすすめします。

Q7: 第二新卒でも大手企業に入ることは可能?

A7: 可能ですが、競争率は高いと考えておくべきです。大手企業では新卒採用が中心であり、第二新卒の採用枠は限られています。ただし、IT系やベンチャー系の大手企業は比較的第二新卒の採用に積極的な傾向があります。

第二新卒就活を成功させるための心構えとまとめ

ここまで第二新卒就活の厳しさとその対策について詳しく解説してきました。最後に、第二新卒就活を成功させるための心構えとまとめをお伝えします。

まず、厳しい状況を乗り越えるためのマインドセットとして、「失敗は成長の機会」という考え方を持つことが重要です。早期離職という経験は決してマイナスではなく、自分自身を見つめ直し、より良いキャリアを築くきっかけになります。自分を責めるのではなく、次のステップに向けて前向きに捉えることが大切です。

また、長期的なキャリア形成の視点も忘れないでください。目先の内定獲得だけでなく、5年後、10年後の自分のキャリアを考えた上で、企業や職種を選ぶことが重要です。焦って妥協した選択をすると、再び早期離職のリスクが高まります。

第二新卒就活の厳しさを逆手に取るポジティブな考え方も大切です。厳しい就活プロセスを乗り越えることで、忍耐力や問題解決能力が鍛えられます。また、複数の企業と接することで、業界の知識や自己理解が深まり、より良い選択ができるようになります。

以上、第二新卒の就活が厳しいと言われる理由から具体的な対策、成功事例まで詳しく解説しました。確かに第二新卒の就活は新卒と比べると厳しい面もありますが、適切な準備と戦略を取ることで十分に乗り越えられるものです。

自分自身のキャリアは自分で切り開くものです。第二新卒というポジションを前向きに捉え、これまでの経験から学んだことを活かして、新たなキャリアをスタートさせましょう。きっと素晴らしい未来が待っています。

最後に、就活は一人で抱え込まず、家族や友人、転職エージェントなど、周囲のサポートを積極的に活用することをおすすめします。応援しています!